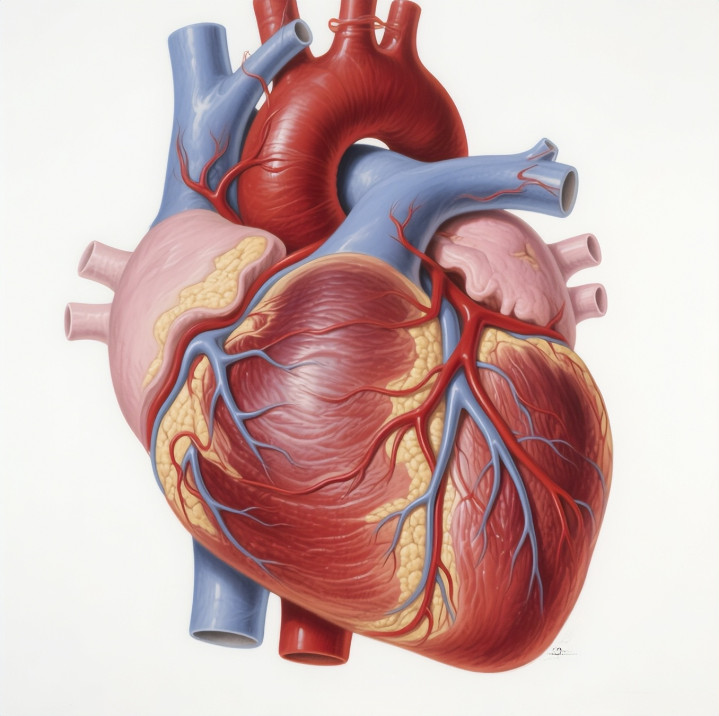

很多人对心悸都有一种惯性的误解,总觉得“心跳快一点”没什么大不了,无非就是情绪激动、喝了咖啡或者没休息好,甚至有的人一旦心跳加速,就单纯把它和“心脏病”划上等号,心里要么全然不在意,要么瞬间紧张得不行,但事实上,心悸并不是单一因素造成的“孤立现象”,更不是只有心脏才会“报警”,心悸,其实是身体对多种异常状况的敏感反应,是健康系统发出的“预警信号”,多数人之所以容易忽视或误读心悸,正是因为总盯着表面的“心跳变化”,却没有意识到,这背后可能潜藏着一连串身体的其他异常,很多时候,人们容易忽略那些和心悸一起出现的小信号,结果让本可以早期发现的问题被耽误了,弄清楚心悸背后的深层信息,才是真正保护自己的关键。

心悸的六大异常,身体发出的“预警灯”

其实心悸就像家里的警报器,响的时候并不只是“心跳快”这么简单,仔细观察,心悸常常伴随身体的6种异常,这些细节正是我们该警觉的地方。

胸闷或胸痛

有些人一心悸,胸口就跟堵了一块石头似的,甚至有隐隐作痛的感觉,这不是单纯的“紧张”,有时可能是心脏供血出现了短暂异常,或是冠状动脉存在问题,若心悸与胸痛齐头并进,更要小心潜在的心血管隐患。

头晕眼花,甚至晕厥

心悸时如果伴随头晕、眼前发黑、站立不稳,这往往说明大脑供血也受到了影响,特别是突然发作的晕厥,更是危险信号,不能仅归咎于“起身太快”或“没吃饭”。

气短或呼吸不畅

有的人心悸时会感觉胸口发紧、呼吸不顺畅,好像空气不够用,实际上,这种现象多与心肺功能下降或心律异常有关,持续气短别一味用“运动量大”来安慰自己。

乏力、虚弱感明显

心悸不仅让人心慌,还常常带来整个人像被抽空力气一样的虚弱,这并非单纯体力不支,而是心脏不能有效输出血液,全身供氧都跟着“打折”,人自然就容易乏力。

四肢发冷、出汗异常

有些人心悸发作时,手脚发凉、全身冒冷汗,这其实是身体自我调节出现紊乱的表现,可能与血压骤降或循环系统失衡有关,持续的出汗、手脚冰凉千万别当作“天热”或者“体质差”敷衍过去。

心律不齐、心跳突然停顿或加速

除了“跳得快”,心悸还可能表现为心跳时快时慢、忽然一停又猛跳,甚至感觉胸口“漏了一拍”,这种心律失常的情况常常隐藏着更深层的心脏疾病,不可掉以轻心。

这些异常,其实都是身体在尝试“亮警报灯”,告诉你它已经有点吃不消了,如果每次心悸你都能多留意一两个这样的细节,也许就能早发现、早处理,不让小问题变大麻烦。

心悸背后的生活关联,中老年人更应留心

很多人只盯着心跳的快慢,却忽略了心悸的成因和触发环境,特别是中老年群体,心悸的背后,往往是生活习惯、情绪波动和慢性疾病交织作用的结果,比如,随着年龄增长,血管弹性下降,心脏本身就容易变“敏感”;如果再加上三高、糖尿病等基础病没管好,心悸自然成了高发“伴侣”,除此之外,情绪压力也常常被大家低估,像退休后生活节奏突然变慢,家庭关系、财务压力等心理因素,都会让身体更容易对“风吹草动”做出过激反应,有的人睡眠不好、夜里频繁醒来、饮食过于油腻,都会让心脏负担加重,让心悸变得更频繁。

与此同时,现代人对“保健品”“降压药”“助眠药”等的依赖度也在增加,一些药物本身就可能干扰心律、加重心悸,有时候,心悸反而成了药物副作用的第一信号,更有意思的是,有的人会因为害怕心脏出问题,反复量血压、查心电图,结果陷入了“过度关注身体”的怪圈,忽略了调整心态和作息才是解决之道,现实中,大多数人不是缺少对心悸的重视,而是缺少对整体健康的统筹和细致观察。

深化认知,避免误区,看清身体“对话”里的真意

其实,心悸的出现,从来不是孤立的,它是一串身体“对话”中的一个关键词,想要真正读懂身体的信号,不能只盯着单个症状,我们常常习惯于“只见树木不见森林”,一旦身体不适,就试图找个简单的标签安慰自己,实际上,很多时候身体早已通过多重信号联合“喊话”,只是我们总在不经意间错过。

一是不要把所有的心悸都当成大病,有些轻微的、短暂的心悸确实和紧张、劳累、饮食有关,不必杞人忧天,但也不能掉以轻心地把频繁或伴随其他异常的心悸一概当作“小毛病”。

二是要学会关注身体“组合拳”式的信号,比如心悸+胸闷、心悸+乏力、心悸+头晕,哪怕只是偶尔出现,也值得用心记录并及时和医生沟通。

三是认知不能停留在“表面”,而要学会反思:近期作息、情绪、饮食、药物有没有变化?有没有持续的基础病管理不到位?是不是忽视了睡眠、心理和运动等综合因素?

心悸其实是一种身体与我们“沟通”的方式,它不只是“报警”,更像是身体的提醒,提醒我们及时关注整体健康,给自己留一个检查和调整的机会,只有当我们用更全面、更理智的态度去看待心悸,才能真正保护好自己的心脏和全身健康。

线上配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:网上配资平台配资门户苹果Logo居中放置

- 下一篇:没有了